關(guān)鍵詞:儲(chǔ)能、經(jīng)濟(jì)性

2017年,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是儲(chǔ)能發(fā)展的開(kāi)啟之年。這一年,首個(gè)系統(tǒng)性儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái),明確了儲(chǔ)能在我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。

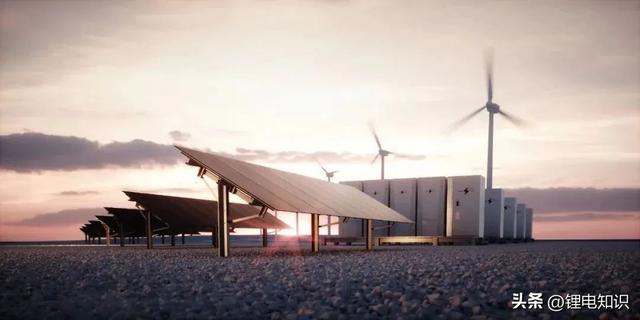

經(jīng)過(guò)5年的發(fā)展探索,儲(chǔ)能在政策與市場(chǎng)的共同作用下,迎來(lái)了飛速發(fā)展。2021年,中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率43.44GW,同比增長(zhǎng)20.5%,位居全球第一。

儲(chǔ)能熱,吸引了大量玩家入局,但資源聚攏后,風(fēng)頭最盛的新型儲(chǔ)能至今也沒(méi)能跑通經(jīng)濟(jì)性難題,在前期的巨額投資成本、中期難以把控的電芯折舊成本、后期缺乏保障的安全成本中艱難摸索生存之道。

集體狂歡后,市場(chǎng)再也難以回避儲(chǔ)能運(yùn)行的實(shí)際效果,終于開(kāi)始集結(jié)多方力量解決儲(chǔ)能的成本回收之痛。

2023年即將到來(lái),儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性又將如何提升?

01

難以“生意好”的儲(chǔ)能

儲(chǔ)能的發(fā)展,大多依靠政策推動(dòng),但目前看來(lái),儲(chǔ)能的生態(tài)仍然不清晰,混沌中的儲(chǔ)能企業(yè)難以做好生意。

我國(guó)電力市場(chǎng)的計(jì)劃性較強(qiáng),而儲(chǔ)能的發(fā)展則需要更具靈活性的電力系統(tǒng)才能極大地發(fā)揮價(jià)值。儲(chǔ)能主要通過(guò)充放電參與電力市場(chǎng),運(yùn)用峰谷電價(jià)差獲得套利空間,其中需要儲(chǔ)能企業(yè)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化,而自身對(duì)儲(chǔ)存電量沒(méi)有議價(jià)權(quán);另一方面,政策積極推動(dòng)新能源配儲(chǔ),但配儲(chǔ)后,新能源仍然采用報(bào)量不報(bào)價(jià)的形式參與電力市場(chǎng),配儲(chǔ)的價(jià)值大打折扣。沒(méi)有明確的政策引導(dǎo),讓尚處于計(jì)劃時(shí)代電力系統(tǒng)下的儲(chǔ)能,短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)多元價(jià)值。

市面上的儲(chǔ)能類型繁多,目前占主導(dǎo)地位的主要有抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、抽水儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能,也有以三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池等為主的電化學(xué)儲(chǔ)能,還有以氫儲(chǔ)能為代表的化學(xué)儲(chǔ)能,這些儲(chǔ)能在不同應(yīng)用場(chǎng)景中表現(xiàn)出不同的資源要求和技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性,在某種程度上,彼此間又存在著一定的互補(bǔ)性。以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能,近幾年在行業(yè)內(nèi)興起,其安全性與經(jīng)濟(jì)性仍在不斷優(yōu)化中,市場(chǎng)邊界尚不明朗,如何在同類競(jìng)爭(zhēng)中,表現(xiàn)出更強(qiáng)的價(jià)值優(yōu)勢(shì)與不可替代性,還需要時(shí)間沉淀。

新型儲(chǔ)能的發(fā)展重點(diǎn)依托于各省市的新能源強(qiáng)配要求,而這種強(qiáng)制性只是過(guò)渡時(shí)期的短期手段,立足于長(zhǎng)期發(fā)展,新型儲(chǔ)能需要與其他類型儲(chǔ)能放在同一平臺(tái)自由競(jìng)爭(zhēng),根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源與應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行定制化選擇,才能保障儲(chǔ)能投運(yùn)后的利用效率與成本回收。

02

儲(chǔ)能成本回收到底有多難?

儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資成本一直是入行門檻,據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)、國(guó)家能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2022年上半年,中國(guó)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目,工程總承包平均報(bào)價(jià)為每瓦1.81元,折算每GW造價(jià)為36億元左右,隨著上游電芯成本的上漲,儲(chǔ)能的建造成本將再一次提升。

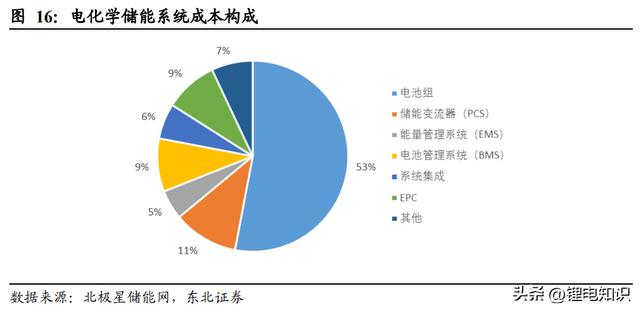

電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比中,電池成本占比高達(dá)53%

巨額投入之下,儲(chǔ)能的成本回收到底有多難?據(jù)了解,目前儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利模式因?yàn)榈胤秸叩牟煌Ч煌偟膩?lái)看,主要有以下收益來(lái)源:新能源電站支付的容量租賃費(fèi)用、輔助服務(wù)市場(chǎng)收益、峰谷套利以及容量電價(jià)補(bǔ)償四種模式。

四種模式分別如何盈利?假設(shè)一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目能夠同時(shí)參與這四種盈利模式,項(xiàng)目的盈利情況將如何?

1、新能源電站支付的容量租賃費(fèi)用

據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能容量租賃費(fèi)用范圍在250 – 350元/kW·年,具體定價(jià)由儲(chǔ)能電站與新能源電站的項(xiàng)目收益相互協(xié)商,而后雙方簽訂長(zhǎng)期租賃協(xié)議。

假設(shè)儲(chǔ)能電站規(guī)模在4MWh,新能源企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)簽訂了5年的長(zhǎng)期租賃合同,每年的租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為260元/kWh·年,那么該儲(chǔ)能電站在這5年間的收益為:4000*260*5=520萬(wàn)元。

目前該盈利模式的落地存在一定困難,新能源企業(yè)在衡量租賃成本后會(huì)考慮自建儲(chǔ)能系統(tǒng),所以該模式通常處于“有價(jià)無(wú)市”狀態(tài),只能在發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部消化。

2、輔助服務(wù)市場(chǎng)收益

儲(chǔ)能電站目前主要參與電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù),為其安全穩(wěn)定運(yùn)行提供一定支撐。

為了推動(dòng)儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng),各地政府紛紛動(dòng)態(tài)調(diào)整調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),如貴州對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能調(diào)峰補(bǔ)償為0.648元/kWh;河南十四五新型儲(chǔ)能實(shí)施方案中明確調(diào)峰補(bǔ)償為0.3元/kWh;華東能源監(jiān)管局發(fā)布的新版“兩個(gè)細(xì)則”中規(guī)定新型儲(chǔ)能深度調(diào)峰補(bǔ)償0.16元/kWh。新型儲(chǔ)能的度電成本約0.6 – 0.8元/kWh,儲(chǔ)能調(diào)峰的經(jīng)濟(jì)性需要等儲(chǔ)能成本下降后才能顯現(xiàn)。

在調(diào)頻領(lǐng)域,目前我國(guó)的電力輔助市場(chǎng)尚不完善,各地對(duì)于調(diào)頻補(bǔ)償?shù)恼吒饔胁煌V貞c的調(diào)頻里程申報(bào)價(jià)格上下限暫定為15元/MW與5元/MW,華東區(qū)域的一次調(diào)頻補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值為400元/MWh,甘肅儲(chǔ)能調(diào)頻補(bǔ)償為12元/MW。

根據(jù)測(cè)算,目前儲(chǔ)能調(diào)頻里程成本約6.34-9.08元/MW,調(diào)頻市場(chǎng)的補(bǔ)償價(jià)格范圍一般10元/MW左右,因此儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)調(diào)頻具備一定的盈利空間,但結(jié)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的折舊成本,具體的盈利能力無(wú)法精準(zhǔn)測(cè)算。

3、峰谷套利

2022年5月,國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》,明確指出獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的,其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加,約減少儲(chǔ)能電站度電成本0.1-0.2元/kWh。

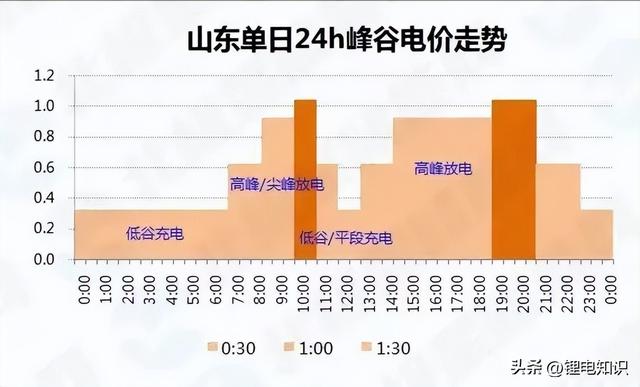

山東作為第一個(gè)推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份,明確支持獨(dú)立儲(chǔ)能電站可以采取“報(bào)量不報(bào)價(jià)”的形式,自主選擇參與調(diào)頻市場(chǎng)或者電能量市場(chǎng)。

目前,山東現(xiàn)貨交易價(jià)格的峰谷電價(jià)差約為0.5 – 0.6元/kWh。若按照每天兩充兩放來(lái)測(cè)算,在峰谷差超過(guò)0.7元/kWh時(shí),儲(chǔ)能才能夠覆蓋自身成本,顯然僅參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的儲(chǔ)能難以盈利。

4、容量電價(jià)補(bǔ)償

容量補(bǔ)償費(fèi)用是針對(duì)新型儲(chǔ)能的平均發(fā)電可用容量進(jìn)行的容量激勵(lì)機(jī)制,該部分收入相對(duì)固定。目前,部分地區(qū)已經(jīng)在探索儲(chǔ)能電站的容量電價(jià)機(jī)制。

以山東為例,2022年9月,山東發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目健康發(fā)展的若干措施》,按照政策標(biāo)準(zhǔn),目前山東省的獨(dú)立儲(chǔ)能電站按照火電補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的2/24,既1/12補(bǔ)償。據(jù)悉,火電機(jī)組的容量補(bǔ)償費(fèi)用約360元/kW·年左右,因此在此規(guī)則下,儲(chǔ)能電站的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為30元/kW·年,一個(gè)100MW/200MWh的儲(chǔ)能電站,可獲得補(bǔ)償300萬(wàn)元/年。根據(jù)此次通知,100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能年度可獲得容量補(bǔ)償將變?yōu)?00萬(wàn)元/年。

如果綜合以上四種收益模式,在理想情況下測(cè)算儲(chǔ)能電站收益。

不同地區(qū),儲(chǔ)能的相關(guān)市場(chǎng)政策不一,山東的獨(dú)立儲(chǔ)能可獲得的收益渠道相對(duì)較多,所以以山東的儲(chǔ)能電站為例。

目前,山東獨(dú)立儲(chǔ)能電站享有容量租賃、峰谷套利、容量電價(jià)補(bǔ)償三種收益模式。根據(jù)山東電力工程咨詢?cè)?/span>的數(shù)據(jù),在這種模式下,100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站每年有望獲得現(xiàn)貨套利約2000萬(wàn)元,共享租賃約3000萬(wàn)元,容量電價(jià)約600萬(wàn)元,合計(jì)年總收益為5600萬(wàn)元。

一般情況下,如此規(guī)模的儲(chǔ)能電站總投資約3.5億元,考慮貸款、運(yùn)維費(fèi)用、折舊等年均支出,儲(chǔ)能電站是可以盈利的,但在3.5億的投資成本面前,回本遙遙無(wú)期。

某山東儲(chǔ)能電站主要財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示,投資方投資回收期為13.45年

03

集體冷靜

邁入下一個(gè)競(jìng)技時(shí)代

2022年3月21日,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,指出,到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段,到2030年,新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

3年步入規(guī)模化發(fā)展,新型儲(chǔ)能準(zhǔn)備好了嗎?

規(guī)模化發(fā)展依托的是清晰的商業(yè)模式、成熟的市場(chǎng)體系以及堅(jiān)實(shí)的行業(yè)基本面,如此看來(lái),追風(fēng)的儲(chǔ)能入局者還有很長(zhǎng)的路要走。

目前儲(chǔ)能的發(fā)展與收益主要依托于政策的強(qiáng)力推進(jìn),多維盈利手段不僅在各地區(qū)展現(xiàn)出實(shí)施的差異,更難以短期內(nèi)填平儲(chǔ)能的成本黑洞。產(chǎn)業(yè)政策在儲(chǔ)能錦上添花易,雪中送炭難,商業(yè)模式不完善,造成了儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性軟肋。

商業(yè)模式通常來(lái)源于市場(chǎng)的探索與碰撞,也許要將儲(chǔ)能回歸到商品屬性才能盡快地實(shí)現(xiàn)資源的合理化配置,讓更多的市場(chǎng)主體參與到儲(chǔ)能的生態(tài)圈,為儲(chǔ)能的推進(jìn)疊加多重收益。正是在靈活性市場(chǎng)中,儲(chǔ)能的多元化價(jià)值才能盡快兌現(xiàn)。

當(dāng)市場(chǎng)更加靈活時(shí),儲(chǔ)能企業(yè)也將真正步入“競(jìng)技時(shí)代”。儲(chǔ)能,歸根結(jié)底不是依賴資本與政策的投資型行業(yè),而是一個(gè)極度依賴技術(shù)與運(yùn)營(yíng)的硬科技行業(yè),硬科技的發(fā)展依賴于技術(shù)的硬實(shí)力,規(guī)模化發(fā)展前期,儲(chǔ)能還需回歸技術(shù)為本的發(fā)展“硬節(jié)奏”。

在儲(chǔ)能的類型上,現(xiàn)有的多種儲(chǔ)能類型形成了一定程度的市場(chǎng)互補(bǔ),互補(bǔ)的同時(shí)也展現(xiàn)出各自的局限性,單一的儲(chǔ)能技術(shù)難以同時(shí)滿足市場(chǎng)的多樣性需求。在此背景下,開(kāi)辟新型儲(chǔ)能技術(shù)極具研發(fā)價(jià)值,如今已有很多企業(yè)潛心于新型儲(chǔ)能技術(shù)的突破,如氫氣儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能等等,用技術(shù)來(lái)拓展儲(chǔ)能行業(yè)的類型空間,持續(xù)探索儲(chǔ)能更好的應(yīng)用效果。

在儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題上,技術(shù)進(jìn)步也是企業(yè)唯一能從自身出發(fā)的解決方案。儲(chǔ)能系統(tǒng)包含方方面面,從上游的原材料零部件,到中游的系統(tǒng)集成,再到后期的運(yùn)維等等,都考驗(yàn)著企業(yè)的技術(shù)本領(lǐng)。唯有環(huán)環(huán)相扣的科學(xué)部署,才能讓系統(tǒng)最終高效運(yùn)轉(zhuǎn),助益成本回收,所以企業(yè)在感慨初期市場(chǎng)的混沌時(shí),更需要積極梳理自身的技術(shù)圖譜,優(yōu)化儲(chǔ)能實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié),用技術(shù)的突破為項(xiàng)目收益博取自主把控權(quán)。

在儲(chǔ)能的安全性問(wèn)題上,技術(shù)攻堅(jiān)也是首要解決方案。足夠安全的方案才能落地足夠安全的儲(chǔ)能,而儲(chǔ)能安全的大部分問(wèn)題都需要用技術(shù)的手段去破局。如電池安全是新型儲(chǔ)能安全的關(guān)鍵,依托于傳統(tǒng)的大數(shù)據(jù)與人工智能推演而實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,只能流于電池表面,難以打入電池內(nèi)部去做安全性的預(yù)測(cè)性判斷。唯有技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)可以實(shí)時(shí)了解電池所處的生命狀態(tài),才能有效預(yù)防電池出現(xiàn)安全事故。

據(jù)了解,現(xiàn)在已有企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的專注研發(fā),破局了電池安全的卡脖子技術(shù),讓電化學(xué)算法深入到電池機(jī)理,實(shí)現(xiàn)對(duì)電池進(jìn)行“血液級(jí)”預(yù)診斷,引領(lǐng)了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。

硬科技行業(yè),遇到的關(guān)鍵問(wèn)題通常源于技術(shù)的問(wèn)題,解決問(wèn)題的手段也通常是技術(shù)的手段。

儲(chǔ)能行業(yè)更是如此,所謂的經(jīng)濟(jì)性與安全性,都需要最終沉淀到技術(shù)的根部,從根源上掃清發(fā)展的障礙。

國(guó)家能源改革的實(shí)施戰(zhàn)略已經(jīng)整體推進(jìn),儲(chǔ)能也必須跟上步伐。立足于當(dāng)下,儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)該擺脫資本的燥熱,集體靜下心來(lái),用技術(shù)的手段跨越當(dāng)下發(fā)展的障礙,用技術(shù)的創(chuàng)新賦能能源強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,用技術(shù)的領(lǐng)先助力中國(guó)在全球環(huán)境改善中的大國(guó)擔(dān)當(dāng)。

* 部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),侵刪