我是炎黃的子孫,理所當(dāng)然地要把所學(xué)到的知識,全部獻(xiàn)給我親愛的祖國。——李四光

心系祖國的李四光,在國際上普遍認(rèn)定中國貧油的大背景下,憑著拳拳赤子之心和扎實理論功底,一舉摘掉中國貧油的帽子,成就了一代國士的不朽功勛。

石油的戰(zhàn)略價值

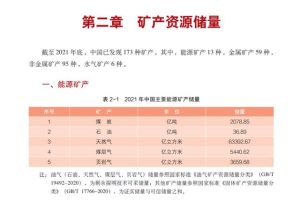

二十世紀(jì)初,隨著內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明和普及,人類社會進(jìn)入到以石油為主要能源的內(nèi)燃機(jī)時代,石油成為一個民族乃至一個國家的重要的資源。

以石油為燃料的內(nèi)燃機(jī)相比于以煤炭為燃料的蒸汽機(jī)燃燒效率更高,應(yīng)用范圍更廣,不僅能夠裝備在汽車、輪船和飛機(jī)等運輸工具上,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)乃至社會的方方面面都得到廣泛應(yīng)用,如此一來,人們對內(nèi)燃機(jī)的唯一能源——石油的依賴就達(dá)到了一個空前的高度,人類從發(fā)明內(nèi)燃機(jī)起就已經(jīng)離不開石油了。

當(dāng)今世界,科技發(fā)展已經(jīng)由信息時代向著智能時代過渡,核能、風(fēng)能、太陽能已得到大規(guī)模應(yīng)用,但石油卻仍然沒有退出歷史舞臺,依舊是我們很難替代的主流能源。

國際社會對石油資源的爭奪和控制越來越激烈,近代戰(zhàn)爭發(fā)動的背后,都有石油的影子。

因此,從某種程度上來講,石油資源關(guān)乎一個國家的前途和命運。

一戴幾十年的貧油帽子

新中國成立初期,民族工業(yè)雖得到了發(fā)展,但與西方國家比差距還相當(dāng)大。

除了一些礦產(chǎn)、輕工業(yè)外,幾乎所有種類的重工業(yè)都沒有。在關(guān)乎國家命脈的軍事工業(yè)上更是薄弱,除了勉強(qiáng)能夠生產(chǎn)一些輕武器外,先進(jìn)的大炮、汽車、坦克都不能生產(chǎn),更遑論什么飛機(jī)和航母了。

但中國有個優(yōu)勢,就是地大物博,有廣袤的土地在某種程序上就意味著資源豐富。

然而中國似乎還真是個例外。

早在上世紀(jì)初的1914年,腐朽的滿清王朝剛剛被推翻,美國的一支地質(zhì)勘探隊就來到了中國,他們認(rèn)為中國的陜北是最有希望勘探出石油的地區(qū),但歷經(jīng)數(shù)月的勘探打井,竟然一無所獲,鎩羽而歸。

八年后,由美國斯坦福大學(xué)地質(zhì)學(xué)教授帶隊的一支考察隊又來到中國,在一番考察后,得出了中國的地層大多為陸相地層,不大可能出現(xiàn)可供開采的石油資源,中國是一個“地大物博”的貧油國的結(jié)論。

我們都知道,石油是由遠(yuǎn)古海洋生物遺體大量沉積在地層中而形成的化石資源,那么相應(yīng)的可能蘊藏石油的地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)該是地層,而中國大部分地區(qū)都是沒有形成過海洋的陸相地層,哪里還能有什么遠(yuǎn)古海洋生物的化石沉積呢?

但石油還是太重要了,就在抗戰(zhàn)爆發(fā)的第二年,擁有著業(yè)內(nèi)最靈敏石油嗅覺的美孚,這個跨國石油巨頭來到中國的多個省份進(jìn)行數(shù)月的勘探,可仍是一無所獲。

至此,中國徹底被世界打上了貧油的標(biāo)簽,一個沒有重要戰(zhàn)略資源石油的國家其發(fā)展前景自然不被世界看好,那些慣于“紙上談兵”的國內(nèi)專家們也認(rèn)命般,給出了中國貧油的結(jié)論。

但是,有一個人卻不這么認(rèn)為,他就是李四光。

一代英才李四光

1889年,湖北黃岡的一個貧困的農(nóng)家,李仲揆出生。

本來在這樣的家庭里,是沒有機(jī)會接受像樣的教育的,但幸運的是,李仲揆的爸爸就是教書先生,在父親的言傳身教下,聰穎的李仲揆進(jìn)步很快。

隨著年齡的增長,好學(xué)的他已經(jīng)不能從父親那里再學(xué)到什么新知識了。

在家人的支持下,李仲揆獨自一人來到了省城武昌,到武昌高等小學(xué)堂求學(xué)。

在報名的那一天,李仲揆填寫表格的時候鬧出了一個小烏龍,錯把年齡“十四”寫到了姓名欄上。李仲揆從小養(yǎng)成的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幨缿B(tài)度,使得他沒有劃掉重寫,而是把前面的“十”字改寫為李,在“四”的后面又填了一個“光”字,就這樣李仲揆就成為了李四光。

從這一點小事上,我們就能看出,李四光不僅聰慧,而且從小就有一個不拘泥于世俗的處世態(tài)度,腦子十分靈活。

經(jīng)過在高等學(xué)堂一年的學(xué)習(xí),李四光展露出遠(yuǎn)超其他孩子的學(xué)習(xí)能力,后來在學(xué)校的舉薦下,李四光獲得了官費赴日本留學(xué)的機(jī)會,入學(xué)東京弘文學(xué)院。

1913年,李四光遠(yuǎn)赴英國伯明翰,開始了第二次留學(xué)旅程,在這里他正式與地質(zhì)結(jié)緣,畢業(yè)后獲得碩士學(xué)位。

回國后,李四光在北大地質(zhì)系任教,為當(dāng)時的中國培養(yǎng)了一大批地質(zhì)人才。

抗戰(zhàn)末期還在重慶大學(xué)組建了全中國第一個石油專業(yè),由于其突出的貢獻(xiàn)和學(xué)術(shù)素養(yǎng)成為中央研究院院士,享譽(yù)海內(nèi)外。

1949年,新中國成立,遠(yuǎn)在英國參加國際會議的李四光克服了重重阻撓,輾轉(zhuǎn)途經(jīng)幾個國家后,終于回到了祖國。

李四光作為一名地質(zhì)專家,他很清楚他的使命是什么,哪里才能實現(xiàn)自己的人生價值,他毅然回到剛剛成立的新中國,開始為百廢待興的新中國尋找石油。

貧油純屬無稽之談

當(dāng)時的中國,貧油的帽子已經(jīng)戴了幾十年了,找到石油不僅關(guān)乎中華民族的福祉,也無疑會給新中國帶來巨大的戰(zhàn)略優(yōu)勢。

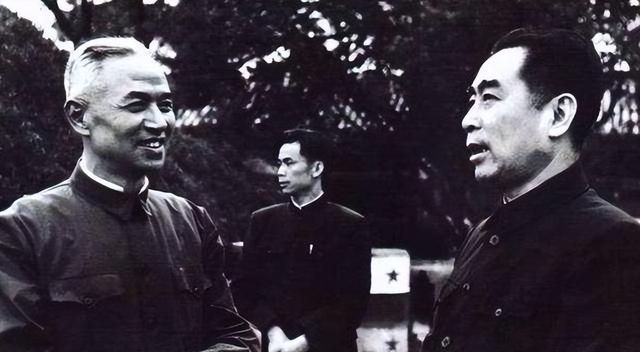

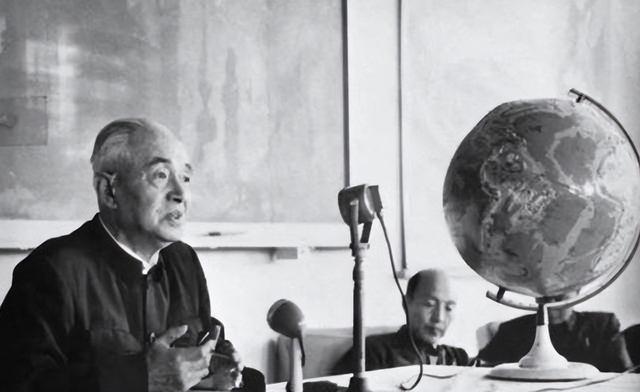

后來,兩位偉人與李四光促膝長談,共商國事,可見當(dāng)時國家對石油資源的渴望,以及對李四光的器重。

在交談中,李四光根據(jù)自己多年的研究,當(dāng)時就向兩位偉人駁斥了中國貧油的無稽之談,并保證在中國一定可以找到石油。

李四光的論斷讓兩位偉人十分振奮,給了他當(dāng)時中國力所能及的所有支持。

李四光沒有辜負(fù)偉人和人民的希望和囑托,幾年后,由他領(lǐng)導(dǎo)的勘探學(xué)會成功在東北松遼平原發(fā)現(xiàn)了大慶油田,這一發(fā)現(xiàn)震驚了世界。

要知道東北這塊土地,幾十年來,日本在這里投入了巨資勘探油田,但都沒有取得任何成果,卻被李四光給找了出來。

李四光以一顆赤子之心,為多災(zāi)多難的祖國貢獻(xiàn)了一生的心力,1971年82歲的李四光在家然長逝。

李四光的努力,直接推動了新中國的飛速發(fā)展,使我們國家迅速發(fā)展起來,在國際上有了一定地位,正是無數(shù)個像他這樣刻骨鉆研的偉人,才有了中華新風(fēng)貌!